摘要: 经过三十多年的收藏,郑正强对古玉之美的体会比一般人深刻得多。那些散发着温润光泽的器物,穿越悠远时光来到他手里,远至汉代、战国乃至史前的新石器时期,最晚近的也是清代。在那些工具远不及现代丰富,更多需...

龙凤蛇(小龙)

年代:汉代 点评:龙头兽身,凤伴随于侧,蛇身缠绕龙身。整体造型优美奇特,尤其龙牙龙舌打磨得牙尖舌利。前人工艺之高超,思维之灵巧,让后人赞叹不已。这是前人智慧结晶之美。

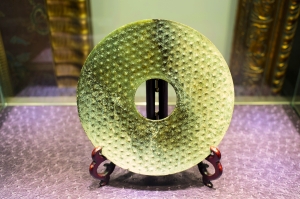

星纹蒲璧

年代:战国 点评:青玉质,玉质温润,质地缜密,带有玻璃光泽,蒲纹排列规整,琢出六边棱角,做工精湛,阴线抛光细腻,属于慢工极缓琢成。整体沁色丰富灿烂,玉壁有白色钙化,棱角边陡,纹饰紧密,为战国的特征典型。

舞人玉雕

年代:汉代 点评:上面的游丝发雕要用放大镜才能看清楚,令人惊叹。

鲤鱼跃龙门

年代:晚清 点评:一面麒麟、喜鹊、松柏图,一面鲤鱼跃龙门。此翡翠干青以高浮雕、镂雕的手法,双面满工雕琢。在两面的雕琢后,底部薄如纸片,而没有一处被琢穿,可见玉匠手法的精湛。且所雕之物,栩栩如生。

瑞蟾(和田羊脂白玉)

摄影 陈文杰

年代:清中期 点评:灵芝乃祥瑞之物,此瑞蟾因口含灵芝而得名,雕工简洁精美,采用减地雕、圆雕及镂雕等技法。打磨更是精湛费时,要在16个圆柱内打磨出肥美圆滑的背部,须精准及费时,其四腿的雕工更具有精致肉感。前人把此蟾雕琢得圆肥精美,让后人爱不释手。

经过三十多年的收藏,郑正强对古玉之美的体会比一般人深刻得多。

那些散发着温润光泽的器物,穿越悠远时光来到他手里,远至汉代、战国乃至史前的新石器时期,最晚近的也是清代。在那些工具远不及现代丰富,更多需靠人工打磨、雕琢的古远时代,这些精致的玉器凝聚了前人的人文思想及生活艺术。

郑正强感叹,“在当时的条件下,工匠雕一件玉器可能要耗费数年甚至半辈子,靠的是慢工出细活,用鬼斧神工来赞美也不为过,有些技艺甚至是我们现在都无法想象也难以企及的。所以,收藏古玉不只是收藏玉器,也是收藏中华文化。收藏得越多,就越能了解我们的前人。”

古玉是中华文化的美丽载体

郑正强与收藏的结缘从一场玄妙的旅程开始。

1982年郑正强到台湾花莲游玩,朋友带他参观大理石雕刻厂。参观完后回到朋友住处,一进屋郑正强就看到满地的雕塑,被其中一件大理石雕深深吸引住了,整件作品雕的是一群筑路工人,人物栩栩如生,孔武有劲。当时郑正强对艺术收藏还没有什么概念,虽然很喜欢,最后却没有买。

半年后,这位朋友开了一辆崭新的豪华轿车来找他。原来有位卖车的老板看中了他朋友的那件石雕,以这辆价值一百万台币的富豪车,另加二十万台币的支票来换这件大理石雕。郑正强大受震撼,感觉到艺术品的价值:“这是非常喜欢收藏,非常懂艺术的人才会有的大手笔。他们懂艺术,而我当时只是喜欢,觉得那是美好的东西,对艺术却不懂,从那时开始我萌生了学习收藏艺术的念头。”

“刚开始收藏的时候,我也不知收藏什么好。最开始是看到比较喜欢的艺术品就去买,买得很杂,有木雕、石雕、瓷器,把玩的过程中发现玉雕是我最喜欢的,就开始了对古玉的关注。”

经过不断学习和把玩,郑正强对玉文化了解越深,对古玉的感情也越深。他认为相对于木雕、竹雕、石雕,玉石因为密度大,不容易被腐蚀变形,能更好地保存中华文化:“玉石不仅美丽,肌理细腻,而且密度高,是个很好的载体,能把古人的人文思想、生活艺术表现在上面,对中华文化的保存作用非常大。”

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+