摘要: “在当下中国,凡学画者必学素描,这种素描黑乎乎脏兮兮”,近来,有关“素描教育利与弊”等话题,引起了学界众多讨论并成为热点。

原标题:论素描教育的是与非

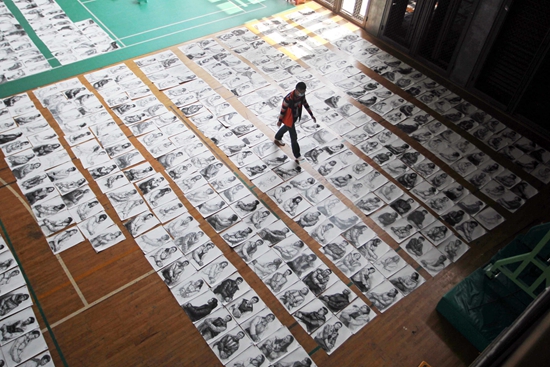

2015年艺考中,美术院校素描作品阅卷现场2015年艺考中,美术院校素描作品阅卷现场

“在当下中国,凡学画者必学素描,这种素描黑乎乎脏兮兮”,近来,有关“素描教育利与弊”等话题,引起了学界众多讨论并成为热点。一方面,作为现代绘画教育西化的结果,中国式素描在当下功利化的教育中,几乎掉进了僵化的“窠臼”,另一方面,西方的素描则有些“忘本”了;西方在如何反思,中国的“窠臼”又如何破?

“在当下的中国,凡学画者必学素描,这种素描黑乎乎脏兮兮”,“可以参见近些年中国各美院素描作品的出版物或展览。其中相当一部分作品,在比例和基本形上都达不到能被人的正常视觉所接受的标准”,最近,这一抨击“中国式素描”的观点在艺术界流传颇广。文中最引人注目的恐怕就是陈丹青那句狠话“看到中国式的素描,我就想死”。

无独有偶,近年来,有关“什么是素描”、“素描有什么用”、“素描教育”等话题,也引起了很多西方学者的讨论,内容甚至已经超越了美术学的范畴。目前在维也纳的阿尔贝蒂娜博物馆正在举办一个名为“素描在当下:2015”(Drawing Now:2015)的展览,通过36个来自世界各地的艺术家及艺术团体的作品,一探过去10年间素描艺术的新动向,也试图探讨:素描在当今艺坛扮演了怎样的角色?或者说,能扮演怎样的角色?前几年美国哥伦比亚大学就召开了一场名为“在素描中思考:实践出真知”的跨学科研讨会。会上根据最新的科学研究,由美国和英国的艺术家、神经科学家、认知心理学家、医生、设计师、教育家围坐一起,探讨当代素描创作、理论分析、教育等诸多话题。在教育方面,英国伦敦艺术大学温布尔登艺术学院院长西蒙·贝兹(Simon Betts)亦指出了一个堪忧的背景:这些年来英国学生的素描水平越来越薄弱了。

这是怎么回事?难道中国和西方的素描都出问题了?从某种程度上,这话说对了。但其实,这看起来相似的病症下,埋的却是两种截然不同的病根。如果说中国式素描掉进了僵化的“窠臼”,那西方的素描就有些“忘本”了;而当西方正将反思化作实习措施的时候,中国的“窠臼”又何时能破?怎么破?我们能从西方借鉴什么?又该如何坚持自己的优势?《东方早报·艺术评论》特就此话题进行探讨,以望在西方素描发展现状的参照下,反思中国式素描尤其是素描教育中的一些话题。

过去素描为政治服务,眼下素描为“应试”服务

如今在国内,人们似乎已经把“素描”的概念和“伏尔泰”、“小卫”、“凯旋门”或写实头像等同起来。这不仅因为多年来,此类素描是美术艺考生们高考的必试科目,更因为1950年代后,我国的国情选择了“苏式”素描教学体系和徐悲鸿的写实艺术,使得此类素描在国内成为主流,甚至是“唯一”。陈丹青曾在会议上直言:“1949年以来,所谓‘素描基础’成为中国美术教育,以及所有绘画品种——国画、版画、壁画、雕刻,甚至工艺美术、实用美术及种种设计专业——的单一律法,并体现为行政机制。所有美术学院考生必须通过划一的素描考试,而素描的划一性,又通过变本加厉的考试制度,成为不可动摇的教条。‘素描基础’,是中国艺术教育最大的神话,最强的霸权,最有效的行政力量,也是最具惰性,又是最庞大的学术包袱。‘素描基础’的提法使美术教育本身失去基础,因为它预先阻碍并限定了美术教育的每一个方面,每一项机能。”近来网上热传的“中国式素描”的作者、美术学者王洪义指出:“大规模学习苏联艺术这件事本身,不是艺术规律使然,而是服从国家政治需要的结果。”可惜的是,我们大部分的素描也没学到苏联绘画的真谛,而将其本土化成了不伦不类的“山寨货”。而正如文中所言,眼下这种素描,“又与当下行政意义上的艺术教育管理体制与经济意义上的艺术基础教育产业链有惊人的契合性”。

事实上,如此的素描教学也令很多艺考生非常反感。作为“过来人”,一位自称李懋的某美院附中毕业生表示:“每天对着一群抠脚流鼻涕的业余模特大爷大妈照着考试的要求画又黑又油的头像,我实在感受不到什么美,什么享受……附中‘正规军’尚且如此,私人开办的高考突击班又能好到哪去。”

然而,高考所考察的对象——素描石膏像或头像本身就一定画不出好东西吗?《东方早报·艺术评论》记者从美术专家处得到的答案却也是否定的。石膏像和人物头像在训练学生的写实造型能力方面,如果教授得当,是很有帮助的,有天赋的学生同样也能画出出彩的作品,但问题在于,真正能从艺术的角度出发又兼顾高考应试要求的教师太少。绝大多数的高考突击班都是从功利的角度出发,用“模式化”、“机械化”的方式来训练学生,目的不是求艺术的“真知”,而是求高考的“上榜率”。而这也正迎合了不少学生及家长的短期需求。也许在每年成千上万的艺考大军面前,这成了考生、家长与考前班间最无奈的默契。此外,高考的巨大压力、为了应试日复一日地重复操练,亦雪上加霜地消耗着考生的艺术灵感和才情。人尽皆知,再好吃的菜,嚼上一百遍终究也无味了。正如李懋同学所言:“长期的难以有美感的刻板训练,考试的压力都将本有天才的学生熬成庸才了,即使没有也是让人心累不已。”当素描成了“应试素描”,从这个意义上,素描基本功成了应试素描的“替罪羊”,而素描也有替高考“背黑锅”的苦。

然而,正如所有其他文化课高考一样,美术高考体制的改革同样是“牵一发而动全身”。上海美术家协会副主席张培成在接受《东方早报·艺术评论》时表示:“高考素描成了一个技术问题。因为考试的规模太大,比如画石膏,现在高考已经不像以前那样画石膏像了,而是画照片。为什么呢?因为如果画石膏的话,题目容易泄露。因为那么多考生,你想要买多少石膏?所以只要今年市场上哪个石膏脱销了,大家就会猜到今年考哪个石膏。但不画石膏画真人的话,那又得请很多很多模特,而且据说还牵涉到评分的公平性,比如画真人的远近角度不同,所以就画照片了。这已经不是油画国画,或者哪个画种的问题了。”

维也纳阿尔贝蒂娜博物馆展出的古巴艺术组合罗斯·卡普林特罗 (Los Carpinteros)作品《黄色双龙卷风》

维也纳阿尔贝蒂娜博物馆“素描在当下”展出的罗宾·罗德(Robin Rhode)作品《无限的扳手》

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+