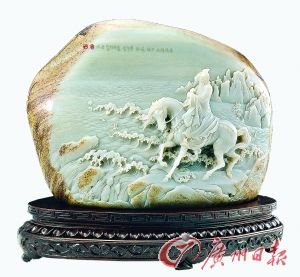

摘要: “东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙……”曹操的名篇《观沧海》被玉雕界的北派大师宋世义搬到了和田玉上。

宋世义

《观沧海》 (和田青白玉籽料)

《竹林七贤》 (翡翠)

“东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙……”曹操的名篇《观沧海》被玉雕界的北派大师宋世义搬到了和田玉上。

宋世义说,这是他最满意的作品。

的确,在这块质地原本并不好的青白玉上,宋世义真正做到了化腐朽为神奇,也充分展示他以历史、以古典诗词入玉的个人特色。在宋世义看来,玉文化,就是既要有玉工,又要有文化;大师,就是既要能够为师,又要博大。何谓有文化?何谓博大?且透过他半个世纪的琢玉生涯和自我颖悟去寻找答案。

玉雕门槛不应太低

要不要走上玉雕这条路,宋世义曾经纠结过。从小就喜欢绘画的他,年轻时的梦想是当画家。后来他顺利考上北京工艺美术学院,但是毕业那年,由于工美行业急需新型的专业设计人才,宋世义和很多同学都被分到了玉器行业充实队伍。不少同学迅速转行,在北京玉器厂的宋世义心里也盘踞着一个问题:走还是不走?

“心理落差挺大的。当时的工作条件很不好,虽然有电动设备,但磨玉还是要手工进行,料又硬又脏,噪音很大,既耗体力又耗精力,成活却很慢。而且,玉器工人没什么社会地位,自己学的理论知识也用不上,离心目中的艺术太远了。”

不久,“文革”开始,各行各业都处于半停产状态,宋世义决定还是在玉器厂里待着。在自我的心理斗争中,某一日,他突然醒悟,自己还这么年轻,混日子终究不是长远之计。于是,他开始试着去了解玉雕的历史,这才发现,中国的玉文化绵延几千年,玉雕的传统积淀太深厚。渐渐地,他喜欢上了这门工艺。

在与自己磨合的过程中,宋世义也与工厂里的老师傅们进行着磨合。最初,作为“外来的和尚”,他跟厂里多数学徒出身的工人们总是格格不入,甚至被排挤。后来,宋世义将自己在学校里学到的理论知识、绘画技法融入到玉雕创作中,在人物、造型等方面对传统加以改进,老师傅们开始逐步对他刮目相看。在相互理解、取长补短中,宋世义终于在玉雕行业扎下根,并逐步成为一个领军式的人物,经常为工人们普及绘画和理论知识。

在给年轻的工人们讲课时,宋世义会谈到这两点:一是“两描一塑”,就是要打好白描、素描的功底,掌握国画和西画的基本方法,并学好泥塑的立体造型技能;一是“两画(化)一融”,就是绘画和文化,国画、水彩、油画等举凡绘画范畴的东西都尽可能涉猎,历史、文学、哲学、地理等知识,也要多学多听多看,同时努力将其他门类的艺术像音乐、舞蹈、戏剧等融会贯通。

宋世义现已年过古稀,依然热爱看书,喜欢旅游,钟情戏曲,还学会了上网……作为国家级非物质文化遗产项目的传承人,他感慨:“以前社会上普遍有一个认识误区,认为如果孩子学习不好,家境又差,那就送去磨玉。事实上,做玉雕非常需要学问作支撑,否则只能是流水线上的匠人,一辈子重复劳动。所以,我特别强调玉雕界也应该吸纳高学历人才。可喜的是,随着人们对玉器的喜爱,现在很多美术院校毕业的大学生、研究生进入到这一行业中来。”

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+