摘要: 2016年7月,上海图书馆受赠入藏王羲之之妻郗璿“墓识”拓本。今从历史文献角度对《郗璿墓识》详加考辨,论证其真实性,并在此基础上试探王羲之的生年、郗璿的卒年、王羲之夭折的长子、王羲之几个儿子的婚配情况等问题...

原标题:王羲之妻郗璿墓识真伪考

《世说新语》记载有“书圣”王羲之袒腹东床,被太尉郗鉴选为“东床快婿”的故事。郗家千金、后成为王羲之妻的郗璿也是一位书法家。2016年7月,上海图书馆受赠入藏王羲之之妻郗璿“墓识”拓本。今从历史文献角度对《郗璿墓识》详加考辨,论证其真实性,并在此基础上试探王羲之的生年、郗璿的卒年、王羲之夭折的长子、王羲之几个儿子的婚配情况等问题。

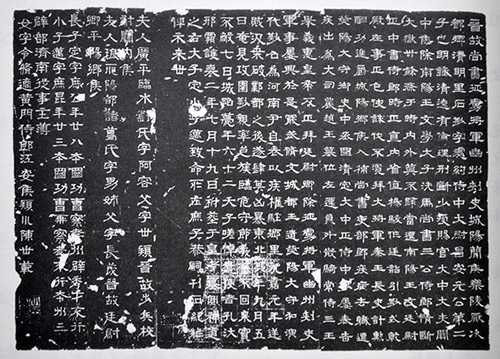

王羲之妻郗璿墓识

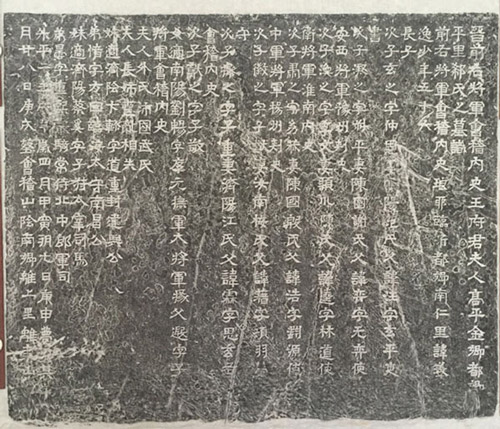

西晋永嘉初年(公元307-308年)石尠墓志

2016年7月,上海图书馆受赠入藏王羲之之妻郗璿“墓识”(识,通志)拓本。

自从绍兴会稽金石博物馆张笑荣先生公布其所藏“书圣”王羲之妻郗璿“墓识”原石以来,一时在学术界、书法界及书法和历史爱好者中引发热议,对于其真实性,在目前可见的文章中,持肯定和否定两种不同的态度。

张笑荣先生说:多数专家认定墓志“毋庸置疑”,墓志内容几乎不可能由后人或者现代人去“想象杜撰”,书法水平非同凡响,在器物和污垢之间,并没有发现任何“现代黏结物”的痕迹。(张笑荣先生于2006年公布这一发现,见诸报端,2008年撰写《郗璿墓志考辨》,发表于《绍兴文博》总第7期,2012年又撰写《收藏郗璿墓志》,发表于《档案与建设》2012年9月期上。《收藏郗璿墓志》:对于此碑的真伪,多数专家认定墓志“毋庸置疑”,他们理由主要有以下4条:首先,从碑铭全文构想来看,难以造假。墓志内容几乎不可能由后人或者现代人去“想象杜撰”。一位专家说,除非有人串通了历史学家、碑帖权威和书法泰斗一起来制造这起“阴谋”。如果真是如此,则造假的成本太高,且只造一块,意义不大。其次,早夭的“长子”常人不知。目前所见的各类史书都记载王羲之夫妇生育的子女是七子一女,而墓志上却刻的是八子一女,造假者不大可能去多造一个正好符合王羲之子嗣情况的“长子”。第三,书法水平非同凡响。众所周知,晋碑出土极少,从20世纪60年代开始,长江以南地区经考古发掘出土的晋碑【墓志】约20块,仅《谢鲲墓志》书法上乘,并与《郗璿墓志》的风格接近,因此估计为同一时代。第四,污垢清理,顺乎自然。专家在清理碑面的污垢后,在器物和污垢之间,并没有发现任何“现代黏结物”的痕迹。污垢较硬,且均匀一致,应是自然天成。用水一抹,垢的吸水性比器物要好,立显深浅,也方便了清理工作。)

浙江中医学院林乾良先生亦完全肯定墓识的真实性,认为墓识解决了王羲之生年的历史疑点及儿子的字中没有“伯”的疑问。(林乾良:《王羲之妻郗氏墓识简介》,《书法赏评》,2015年01期。)

临沂师范学院教授王汝涛先生则认为,“从两晋墓志文的结构来看,《郗氏墓识》既不合乎各类传世墓志的规格,其独成一格之处又不大合理。全篇没有墓主的名字,除了全篇都是人名以外,没有一字涉及墓主生平。结合碑文的多处记事疏失论之,不像东晋时人写的,赝作的可能性很大”。(王汝涛:《郗氏墓识考辨》,《临沂师范学院学报》第29卷第1期,2007年02月。)

首都师范大学王福权先生认为墓识有“不应缺墓主父郗鉴”等十疑,他推断此墓识不是东晋人所刻,在隋朝立标志的可能性很大。(王福权:《“郗璿墓识”疑为隋朝所刻》,《书法赏评》,2011年01期。文章“结语”说:这些原因总结起来可以发现这个纂文者似乎无意于此,连日期和人名都写错了,错误实在是够低级,但是若是为了造假也不至于犯那么多低级错误。因为有的书写的时候已经注意到了,如果很重视识文内容也就不会犯同样的错误。因此笔者推断此墓识不是东晋人所刻,在隋朝立标志的可能性很大,所有的疑问和证据都指向了隋朝。那么笔者认为此墓识是在《金庭王氏族谱》中记载的智永的徒弟沙门尚杲在刻“王羲之墓识”的时候一并所刻,如果不出所料,以后还将会有此类“王羲之墓识”出土。)

另据王福权文注2,王玉池先生在《王羲之之妻郗璿墓碑疑为伪作》一文中着重论述了郗璿年龄与《世说新语》等书不合这一观点。

鉴于“墓识”涉及我国古代独一无二的“书圣”王羲之,且郗璿本人也是一位杰出的女书法家,故其价值与一般墓碣不可同日而语。窃以为张笑荣先生所述考古文物专家的观点尚可另行申论,王汝涛先生的文章中有不少真知灼见,但其基本观点则不敢苟同,王福权先生的推断或可备一说。今拟从历史文献角度对《郗璿墓识》的形态特征、内容可信度和文字使用等方面详加考辨,并回应质疑,以就正于学界高明。

一、由《郗璿墓识》的形态特征论述其真实性

以王汝涛先生为代表的对《郗璿墓识》持否定或怀疑态度的学者,首先认为此墓识的形态不合当时的墓志铭的规制。这是一个基本问题,如果这方墓石不可能是东晋时物,那么其内容如何也就免谈了。但依笔者之见,情况并不如此。

第一,王先生认为如《郗璿墓识》这样横宽大于高低的碑是前此无例的。(王先生说:碑原大为66.5【宽度】×55【高度】×8.5厘米【厚度】,是碑的高度略大于宽度,乃一长方形碑,略似画家所作的横幅。笔者就寄赠的下半截拓片覆制件依行数及每行字数量了一下,知其横宽实大于高低。似这种形制的碑,在《汉魏六朝墓志汇编》中没有一例。)

确实,据笔者所见,原石宽度大于高度,但与《郗璿墓识》时代相近的墓碑实物和拓本,如西晋《石尠墓志》(见赵万里《汉魏南北朝墓志集释》【北京,科学出版社,1956年】等书)、王先生提到的东晋《王兴之及妻宋和之墓志》(见《文物》1965年第6期《南京人台山东晋王兴之夫妇墓发掘报告》等)、东晋《王建之墓志》(见《文物》2000年第7期《南京象山8号、9号、10号墓发掘简报》等)、王先生提到的南朝宋《明昙憘墓志》(见《考古》1976年第1期《南京太平门外刘宋明昙憘墓》等)等,均是横宽大于高低的。王先生的这一论断难以成立。

第二,王汝涛先生认为,“这件石刻称作墓识,传世石刻中为仅见。因此,从刻石名称看,《郗璿墓识》与同一时代墓中刻石并不同步,是真是赝,令人不无怀疑”。

据查考,前人认为“墓识”是墓志铭的一种例。清徐乾学《读礼通考》卷九十九专设“墓识”一条,引明王引著《墓铭举例》:

墓识

《墓铭举例》:宋陈瓘《尚书曾公墓识》,叙所历官而不书行治,无他辞,唯结以“某官陈某叙次”一语,题书“墓识”,又一例也。(清徐乾学:《读礼通考》卷九十九,台湾商务印书馆《景印文渊阁四库全书》,第114册,第372页。)

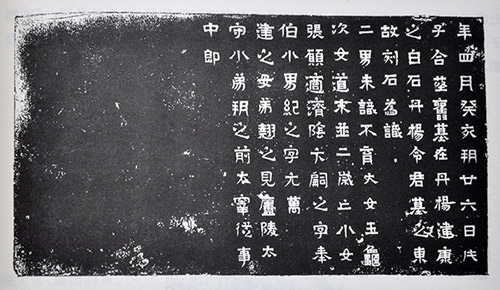

东晋咸康六年-七年(公元340-341年)王兴之及妻宋和之墓志

则是宋朝人犹存“墓识”一体,止叙墓主历官。又朱熹《跋杨遵道遗文》曰:

先君子尝识杨公遵道之墓,记其论说梗概,皆极精诣。且言其平生为文数百篇,存者什一二耳。熹每伏读家集至此,未尝不掩卷太息,恨其遗文之散逸,而其幸存者亦不得而见之也。近乃得此编于将乐邓绹,而绹得之公孙璿者,急披疾读,惊喜幸甚。然其文不过五六篇,而墓识所书论庄周语不复见,则视作识时所失亡又已多矣。(宋朱熹:《跋杨遵道遗文》,《晦庵先生朱文公文集》卷八二。)

“识”字与“志”字通,然“墓识”二字连用,则应为朱熹之父的原文,亦显为承前人而用之。

宋以后,“墓识”之例还有人使用。清毕沅《山左金石志》卷二十三:

东晋太和六年-咸安二年(公元371-372年)王建之墓志

宋元徽二年(公元474年)明昙憘墓志

葢荣妻许氏墓碑,天歴元年九月立,并额,俱正书,碑高五尺,广二尺,在济宁州晋阳山西北道旁。右碑未见拓本,据朱朗斋所录载之,额题大元二字,横列径五寸,中刻墓识四行,字径五寸,右边书人衔名一行,左边立石衔名及年月二行。(清毕沅:《山左金石志》卷二十三,清嘉庆刻本。)

清赵怀玉《亦有生斋集》卷十九有《赵孺人屈氏墓识铭》一篇,则至清朝犹有写墓志铭题用“墓识”者。(清赵怀玉:《亦有生斋集》文卷十九墓志铭塔铭,清道光元年刻本。)

今日所可见之与《郗璿墓识》同时代的墓碑实物,如上举东晋咸康七年《王兴之及妻宋和之墓志》,原碑实无标题,开首在说明了墓主名讳、历官、卒年、葬年等后云,“故刻石为识,臧之于墓”, 正是“墓识”的意思。(陈爽:《出土墓志所见中古谱牒研究》,学林出版社,2015年,第281页图照。)东晋咸安二年《王建之墓志》,原无题,碑首在交代墓主情况后,亦云“故刻石为识”。(同上书,第285页图照。)与《郗璿墓识》开首的“晋前右将军会稽内史王府君夫人高平金乡都乡囗平里郗氏之墓识”是相似的。王汝涛先生认为“故刻石为识”之类的句子与“自称墓识”还是有不同,然仅据此一点就能断言《郗璿墓识》是假的吗?何况上文已经引用前人以“墓识”为墓志铭的一种,且宋元清历代均仍有使用实例,已足以说明问题了。

第三,王汝涛先生认为“此碑的内容很独特,除了前面介绍墓主二行及后面介绍墓主逝世时间及墓葬地点二行外,其余18行全是介绍与墓主人有关人物的,有点不伦不类”。

王先生“不伦不类”的断语,似失之轻率。宋马光祖《(景定)建康志》:

宋宗悫母郑夫人墓,在秣陵。

考证:皇祐中金陵发一墓,有石志,乃宋宗悫母夫人墓,有志无铭,不著书撰人名氏,其后云:“谨牒子孙男女名位、婚嫁如左。”盖一时之制也。(宋马光祖:《【景定】建康志》卷之四十三,清嘉庆六年金陵孙忠愍祠刻本。)

据其描述,刘宋宗悫母夫人墓石志,正与《郗璿墓识》相似,宋朝人以为此乃“一时之制”。《郗璿墓识》的整篇行文格式,除了首尾以外,介绍了墓主的丈夫、八个儿子、一个女儿、外祖父(母亲)姓氏、一位姐姐、两位妹妹和两位弟弟的名字和婚配情况等。符合其时之制。

除了上引传世文献以外,众多的出土资料更可证明这是符合当时的风尚的。

陈爽先生新著《出土墓志所见中古谱牒研究》,将此类墓志或墓志的一部分归入谱牒一类,他认为大量两晋南北朝墓志的出土表明在墓主事迹之外单独叙述墓主家族谱系的书写方式,已经不是一二个例,而是一种十分常见的墓志体例。在他所归纳的此类墓志的样式中,有一种即为“几乎通篇墓志记录家族谱系,……主要集中在东晋时期”。(同上书,第60-61页。)

陈先生还认为,东晋墓葬大多十分简陋,墓志内容也十分简略,这与当时碑禁较严,且侨寄江南的中州士族时刻心存收复中原、回归故土的企盼,权把建康当作假葬之地有关。从东晋出土墓志的墓主身份来看,绝大部分为南来之北方流寓贵族,他们使用粗简的“假葬”墓志,为日后“归葬祖茔”以做标示的心理甚为明显,因而摈弃了铭颂等华丽的文体,保留了古朴简约的谱牒。(同上书,第96页。)

这也可以解释为何如王羲之这样的高级士人、高级文人,在世时其妻去世,只撰造了这样一块谱录式的写实的墓识的原因。

陈书《古谱辑存》(史料篇)第二章《出土墓志所见中古谱牒辑存》第二节《东晋谱牒》更具体地描述说:

东晋墓志一(笔者按:“一”字疑衍)的特点是尽管墓志形制不一,文字数量不一,家族谱系都占有很大的比重。许多墓葬属“假葬”或“粗葬”,墓志无铭序和辞铭,几乎通篇都是谱系的记述。南渡高门被迫摈弃了铭颂等华丽的文体,却保留了古朴简约的谱牒,如《温峤墓志》、《温式之墓志》,虽只有短短百字,却通篇都是谱系的记载;《谢珫墓志》虽属砖质,却用了长达500多字叙述谱系。(同上书,第278-279页。)

陈爽此节共辑录了七方墓志,现谨录数方,以作对照。

《温峤墓志》:

郭氏。

父河东太守襜,字少卿。夫人颍川陈氏,夫人清河崔氏。

使持节、侍中、大将军、始安忠武公息女光。(同上书,第279-280页。)

《王兴之及其妻宋和之墓志》:

次子预之。

(以上正面《王兴之墓志》)

于君柩之右。

(空一行)

公。(同上书,第280-282页。)

(以上碑阴《宋和之墓志》)

王汝涛先生说如《郗璿墓识》这样的内容格式,只有在当时的碑阴中可以看到,而上引王兴之夫妇碑,碑阳和碑阴的格式均如此。金石研究界朋友提供的新出土西晋太康年间墓志,也具谱牒特色。

《温式之》墓志也是如此,文长不录。(同上书,第282-284页。)

这些墓志,行款大体相同,叙述次序也大体相同,足以说明《郗璿墓识》不但不是“不伦不类”,而且是符合当时规范的。当然,同样是东晋的墓志,依其时期、地域乃至墓主家族的不同,同类的墓碑,内容形制也总会有一些差异,但不能因为某些差异的存在就予以全盘否定。

《郗璿墓识》作为谱牒式墓识是成立的。至于是否尚有另一方叙其生平之墓志铭存在,就有待将来考古新发现了。

二、由《郗璿墓识》的内容论述其可信度和资料的珍贵性

《郗璿墓识》全文仅485字,而内涵非常丰富。王汝涛等先生认为其间有诸多疑点甚至错误之处,今谨分几个问题予以考辨。

1.右将军和右军将军问题

王汝涛先生说:“《墓识》的第一行与第二行,对王羲之均称之为右将军,比《晋书·王羲之传》记他为右军将军高了一个官品,有人据此《墓识》考证应是《晋书》所记错误。又据《晋书》,江虨为会稽内史,右军将军,《墓识》也写作右将军。谁对谁错呢?笔者以为《墓识》上的两个右将军都错了。”

关于这个问题,吴大新先生有一篇专论《“王右军”考论——王羲之是“右将军”还是“右军将军”》,从右军将军、右将军究竟是怎么一个官职,右将军与右军将军有什么不同,王羲之究竟是“右将军”还是“右军将军”,右将军、右军将军的混乱是如何造成的,王羲之是怎样成为右将军的,右将军会稽内史是否仍然掌兵等六个方面,通过分析唐修《晋书》以前各类文献对王羲之官职的记载,结合东晋的品秩,纵观王羲之一生仕历,认为王羲之所任是“右将军”而不是“右军将军”,右将军、会稽内史也不同于一般的郡守。(吴大新:《“王右军”考论——王羲之是“右将军”还是“右军将军”》,《绍兴文理学院学报》2006年6月,第26卷第三期。)

吴先生罗列了唐以前十来种有关记录, (见同上文,这些记录有——南朝宋羊欣《采古来能书人名》:“王羲之,晋右将军、会稽内史。”南朝梁或梁代以前所出《献之别传》:“【献之】祖父旷,淮南太守。父王羲之,右将军。”【见《世说新语·德行》“王之敬病笃”条刘孝标注引】南朝梁或梁代以前所出《王氏谱》:“凝之,字叔平,右将军羲之第二子也。”“肃之,字幼恭,右将军羲之第四子。”【见《世说新语·言语》“谢太傅寒雪日内集”条、“排调”篇“符郎初过江”条刘孝标注引】唐怀仁《集王书圣教序》:“弘福寺沙门怀仁集晋右将军王羲之书。”《陈书·始兴王伯茂传》:天嘉二年【561年】,“征北军人于丹徒盗发晋郗昙墓,大获晋右将军王羲之及诸名贤遗迹。”唐何延之《兰亭记》:“《兰亭》者,晋右将军、会稽内史琅琊王羲之字逸少所书之诗序也。”唐武平一《徐氏法书记》“……今古独立者,见乎晋会稽内史右将军琅琊王羲之。”唐张彦远《法书要录》辑右军杂帖之《与郗家论婚书》【王羲之为小儿子献之提亲】:“右将军会稽内史王羲之敢致书司空高平郗公足下……”传王右军自作《记白云先生书诀》亦云:“维永和九年三月六日右将军王羲之记”。按:是王羲之自称“右将军”。南朝宋王愔《文字志》:“王羲之,字逸少……累迁右军将军、会稽内史。”【见《世说新语·言语》“谢太傅言王右军”条刘孝标注引】唐张怀瓘《书断》:“王羲之,字逸少……累迁右军将军、会稽内史。”唐《晋书·王羲之传》:“……乃以为右军将军、会稽内史。”)然后总结说:

西晋永嘉初年(公元307-308年)石尠墓志总的看,唐以前作“右将军”的为多,唐以后,《晋书》正史一出,“舆论一律”,多作“右军将军”了。十分不解的是,《晋书》的“总编”是房玄龄,但据唐卢元卿《法书录》,在鉴定“逸少书一卷四帖”时仍作“晋右将军会稽内史”,而跋尾题署的名单中就有房玄龄!唐以后作“右将军”的尽管是少数,可注意的是宋朝桑世昌《兰亭考》详列兰亭会四十二人名单时,首者俨然为“右将军会稽内史王羲之”。

从现有文献来看,断王羲之为“右将军”似较正确。六朝人记载王羲之官位的《王氏谱》《献之别传》《采古今能书人名》及《文字志》中,只有《文字志》作“右军将军”。《文字志》讲的是书法,并非专门的人物传记,而且误将右军父王旷之“旷”写为“矿”,似不够严谨。《王氏谱》是专门的人物志,故可信度较大。

笔者还可以举出一些足以说明问题的记录:

宋陈思《书苑菁华》卷四:“晋右将军、会稽内史、赠金紫光禄大夫、琅琊王羲之字逸少书一卷四帖。贞观十四年三月二十三日臣蔡撝装,特进尚书右仆射上柱国申国公臣士廉,特进郑国公臣徵。”(宋陈思:《书苑菁华》卷4,宋刻本。)这是唐魏徵等在王羲之书帖上的题名。同上卷十三:宋米芾《宝晋英光集》卷七《跋王右军帖》:“右晋金紫光禄大夫、右将军、会稽内史王羲之字逸少王略帖八十一字。”(宋米芾:《宝晋英光集》卷7,台湾商务印书馆《景印文渊阁四库全书》第1116册,第134-135页。)米芾的跋应该是有所本的。

清倪涛《六艺之一录》卷一百二十四:“唐刻虞世南孔子庙堂碑。庙堂碑为虞永兴得意之书,贞观四年,碑成,进墨本,赐以王逸少所佩右将军会稽内史黄银印。”(清倪涛:《六艺之一録》卷124,台湾商务印书馆《景印文渊阁四库全书》第832册,第521页。)清王杰《秘殿珠林续编》卷六:“宋拓王羲之道德经一册。【本幅】宋拓本二十一对幅,每幅纵七寸,横三寸八分,楷书《道德经》上篇,经文不录,首标‘晋右军王羲之书八分’,书上双龙圆印,下‘宣和’连印,末有‘右将军会稽内史印’”。(清王杰:《秘殿珠林续编》卷6,乾清宫,藏清内府钞本。)

以上这些材料中,特别值得注意的是王羲之的自称、自署、其印章中的文字及王羲之所佩黄银印上的文字,这些文字都无一例外地写作“右将军”。只要这些材料不是伪造的,那么王羲之曾任右将军就是事实。

吴先生还从王羲之一生的仕历结合晋代的官品制度作了详细考证:

纵观王羲之一生,先后曾任十职,(迁)宁远将军、江州刺史,已为四品,(拜)护军将军为三品,(迁)右将军仍为三品,(出)右将军、会稽内史仍为三品。问题的焦点在于,王羲之若为右军将军,则与前官、死后赠官难相衔接。第一,王羲之从三品的护军将军出任三品的右将军会稽内史,只不过从京官外放为地方官,完全正常。而如果是“右军将军会稽内史”就降为四品了,这种安排不大可能。第二,《晋书》本传称,王羲之“年五十九卒,赠金紫光禄大夫”,金紫即金章紫绶。《晋书·职官志》云:“光禄大夫加金章紫缓者,品秩第二。”一般而言,魏晋优礼大臣,死时赠官只“晋”一级。因此,二品的赠官只能给三品的右将军,不能给四品的右军将军。第三,两晋门阀,子承父位。王羲之长子玄之早卒,次子王凝之沾了父亲的光,他的最后官职是“左将军、会稽内史”(见《晋书列传第五十》)。左将军与右将军是同一系列、同一品位的。这样,王羲之“右将军”与王凝之“左将军”也合上了。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+