摘要: 2016年7月,上海图书馆受赠入藏王羲之之妻郗璿“墓识”拓本。今从历史文献角度对《郗璿墓识》详加考辨,论证其真实性,并在此基础上试探王羲之的生年、郗璿的卒年、王羲之夭折的长子、王羲之几个儿子的婚配情况等问题...

现在我们再来读王羲之自己写的《临河序》:“……右将军司马太原孙承公等二十六人,赋诗如左。……”孙承公即孙统,时官“右将军司马”,而这个“右将军”,就是王羲之本人!王羲之应为右将军。

吴先生行文至此有些激动,他显然认为,问题已经解决了。

但“右军将军”的发生也很早,除了历史文献以外,出土文献亦已见,晋义熙三年(407)《谢求墓志》(球妻)“祖羲之,右军将军、会稽内史”, (陈爽:《出土墓志所见中古谱牒研究》第二章,第289页,学林出版社,2005年。)此事距羲之去世仅四十多年,为何会如此,尚可深入探讨。

王汝涛先生认为作“右将军”错了的几个理由,第一是“考《晋书》虽晚出,《王羲之传》是唐太宗亲自为之写《传赞》的,当不误”。此点难以成立。为什么唐太宗写了《传赞》就不会错了呢?第二是“《世说新语》成书于刘宋时,书中却屡称王羲之为王右军”。“右军”不等于“右军将军”,也难以成立。第三,“《言语》篇刘注引《文字志》亦言任右军将军”。前文已作分析,文献中称王羲之为“右军将军”者确实有,但有可能是错的。第四,“至于称之为右将军,始见之于刘注所引的《王氏谱》,此谱成书晚于《世说》本书。似乎将右将军与右军将军合二为一,在齐梁之间”。也不是理由。

所以,《郗璿墓识》将王羲之的官职写作右将军,并没有错,反过来随着《墓识》真实性进一步得到验证,将成为王羲之所任乃“右将军”而非“右军将军”的有力证据。

2.“都乡”问题

《郗璿墓识》在首四行介绍郗氏和王羲之的籍贯时,都有“都乡”一词。“都乡”何解?

清顾炎武《日知录》都乡:

“都乡”,出土墓志所见多有,顾氏谓“即今之坊厢”,是否正确,有疑。

西南大学博士黄敏综合各家说法云:

要说同名异地,最多者莫过于“都乡”。从众多材料知基本上每个县都有一个都乡,且是县治所在,这种同名异地是行政政策实施过程中强加于地理名称的体现。出土文献中都乡的记录是最多的,尤其是三国吴简和墓志,三国吴简主要是长沙国的情况,墓志涉及的都乡遍及各个朝代、郡县,传世文献都乡记载并不多。

都乡所指历来说法不一。《日知录·都乡》说:“都乡之制,前史不载。按,都乡盖即今之坊厢也。”杨晨认为“都乡言乡,当是附城近地”。《汉书新证》说:“西汉初中期,各县最重都乡、都亭制度,都乡为各乡之首,都亭为各亭之首。”裘锡圭先生认为“古代称县治所在之乡为都乡”,侯旭东认为“按一般惯例,城镇所在的乡称为‘都乡’”,高诗敏认为都乡所指不确,时代不同都乡域不同。(黄敏:《汉魏六朝石刻乡里词语的整理与研究》,西南大学博士学位论文。)

窃以为裘先生的说法是比较准确的,都乡是县治所在之乡。

3.王羲之“年五十六”问题

正如本文在第一部分详细分析的,按照东晋时流行的谱牒式墓志的做法,墓主如为男性,则可在标题下先列其夫人,同样,如墓主为女性,当然应该先列出其丈夫,故《郗璿墓识》在标题下即先列出尚在世的王羲之:“前右将军、会稽内史,琅耶临沂都乡南仁里,讳羲之,字逸少,年五十六。”

王汝涛先生一方面说“年五十六”这句话是多余的,另一方面又说:“细思之,是王羲之升平二年年56岁,极容易考证出来,而郗璿及其七子一女(献之除外),当时的年龄却不容易考证。本来完全可以不写这四个字,或者作者有意识地证明王羲之生于公元303年而特意写上的吧?”

按照王先生的意思,此点造假并不难。

笔者以为多余不多余,这是就墓碑的行文规制而言的,本文第一部分已详作探讨,既然《郗璿墓识》是符合当时规制的,各碑在撰刻时有一些不同的处理方式,也不足为奇。此点不再讨论。

但升平二年五十六岁,明白地揭示了王羲之生于晋太安二年(公元303年),这是很重要的,因为关于王羲之的生卒年,在学术界存在多种观点,至今未作定论。

权威的大型综合性辞典《辞海》“王羲之”条,括注其生卒年为:公元321-379年,一作公元303-361年,又作公元307-365年。(辞海编辑委员会:《辞海》【1999年版】,彩图缩印本【音序】,上海辞书出版社,2001年,第2181页。)显然以321-379为主。在不同版本的语文教材中也说法不一。(齐军:《一个人,两生死——语文教材中王羲之的生卒月“辩”》,《语文建设》,2008年7、8月号。)关于王羲之生卒年的说法还不止这三种,孙鸣晨女史撰文归纳为五种,另外两种是公元303-379、公元306-364,这五种说法都有学者和一定理论支持。(孙鸣晨:《王羲之生卒年略考》,《辽宁师专学报【社会科学版】》,2013年第二期。)

据孙女史文,公元321-379年说出自清代著名学者钱大昕,余嘉锡先生已考证其不足据。《十七帖》中王羲之说(周抚)“年政七十”,自己“年垂耳顺”。若依321年说,羲之59岁时已是公元379年,此时周抚已死14年了,何来“年政七十”之说?又《世说新语·容止第十四》:“王右军见杜弘治,叹曰:‘面如凝脂,眼如点漆,此神仙中人。’”罗时叙 先生撰文考证,杜弘治死于公元321年,若此年王羲之刚生,何得见之而叹?(罗时叙:《王羲之生卒年及任江州刺史年代考证》,《九江师专学报【哲学社会科学版】》,2003年第1期。)

公元306年和公元307年生两说,不仅证据单薄,而且也经不起推敲。(参孙鸣晨:《王羲之生卒年略考》,《辽宁师专学报【社会科学版】》,2013年第二期。)

王羲之生于公元303年,《郗璿墓识》的出世,已可为关于王羲之生年的争议画上句号。

4.王羲之七子还是八子的问题

《郗璿墓识》在列出丈夫王羲之以后,理所应当列其子女。根据王羲之自叙及史料记载,王羲之有七子一女,(参王汝涛:《郗氏墓识考辨》,《临沂师范学院学报》第29卷第1期,2007年02月。)但《墓识》多了一个“长子”,于是王汝涛先生说:“论起资料的可信程度来,王羲之书信乃是第一手材料,《十七帖》与《晋书》本传都说王羲之有七子,足以证明《墓识》上在王玄之之前增加了一个长子为不可信。”

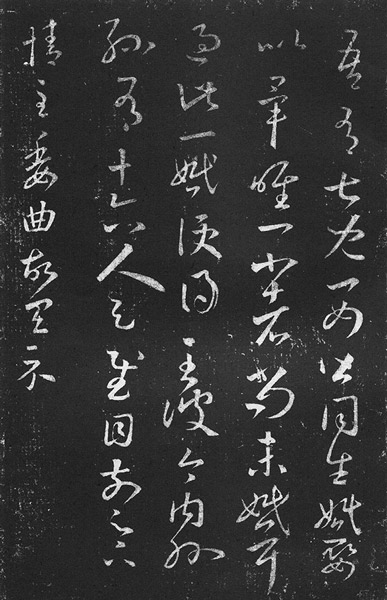

王羲之《十七帖》中的“吾有七儿一女……”

但《郗璿墓识》如系造假,为什么要造一个没有史料记载的“长子”出来,授人以柄呢?且《墓识》“长子”下没有写上名字及其他情况,显为很小就夭折的一个儿子,王羲之后来育成七子一女,不再提已夭折的儿子,是很正常的。

林乾良先生《王羲之妻郗氏墓识简介》:

论到子女,文中第五行仅“长子”两字,连名也未取。近代以前,新生儿的死亡率很高。难产出来的死婴以外又有脐带风(破伤风,俗称“七日风”)等。估计这个“长子”虽尚未赐名,但既生下来了,也不能不算,故保留了“伯”的地位。之前知道的王羲之长子玄之,字仲思;二子凝之,字叔平。向来学者对此感到不解,因为他违背了中国人兄弟排行所规定的伯、仲、叔、季的原则。今从《郗氏墓识》,则以上两个疑点即可迎刃而解了。(林乾良:《王羲之妻郗氏墓识简介》,《书法赏评》,2015年01期。)

王羲之夭折的长子如字“伯某”,次子仲思,三子叔平,四子季文,伯仲叔季已经用完,于是五子字幼恭,很巧妙地用了个与“季”含意相同的“幼”字,但接下去六子、七子、八子出世,只能另起序列,分别字子猷、子重、子敬了。王羲之与郗氏生了八个儿子,取名字也煞费苦心了。

王福权先生另有一解:

在现今的很多王氏族谱中,都有王玄之字伯远的记载,刘茂辰先生也认为王玄之就是伯远。至于是否可信还有待于进一步的考证。但是按照伯仲叔季(幼)子的顺序排列的话,如果王玄之是长子伯远,那么这个墓志的记载还是有误的。由于一般认为王凝之字叔平是可以定论的,那么夭折的很可能是王羲之的第二个儿子而不是长子。按照伯仲叔季子的排行“七儿一女说”并不可靠。(按此处所指是学说,并非是否定王羲之书信的内容)笔者认为是立场不同所造成的,王羲之所说的“吾有七儿一女”这个“有”当理解为存在,也就是在世的才能算“有”。如果是他的二儿子很小就夭折,他给人说自己子女的婚姻状况时自然不会算上这个早死的儿子。而我们在考证的时候和王羲之当时说话的立场是不一样的,我们不管他是否在世,强调的是客观存在。

可备一说。

不过数十年后,王羲之的这位长子也就被人遗忘了。《世说新语·品藻》:

桓玄为太傅,大会,朝臣毕集。坐裁竟,问王桢之曰:“我何如卿第七叔?”【注:《王氏谱》曰:桢之字公榦,琅邪人,徽之子,历侍中、大司马长史。弟七叔,献之也。】于时宾客为之咽气。王徐徐答曰:“亡叔是一时之标,公是千载之英。”一坐欢然。(余嘉锡《世说新语笺疏》卷中之下,中华书局,2007年,第646页。)

称王献之为第七叔,则是由玄之而下排序的。

《郗璿墓识》中的“长子”二字,为王羲之研究增添了重要材料。

5.王羲之诸子的名字及婚配问题

除了长子以外,王羲之的其余七子在《郗璿墓识》中均有名字,其中除献之外,又均有婚配情况。上文已述及,七子的名字,符合古代取名的规则,据王汝涛先生梳理,凝之、肃之、徽之、操之、献之的名字及玄之之名,可见于《晋书》和《世说新语》,涣之之名,见于《二嫂》帖等。关于涣之,笔者还可以举出一条出土资料作补证,《谢球墓志》:“球妻琅瑘王德光,祖羲之,右军将军、会稽内史,父涣之,海盐令。”(陈爽:《出土墓志所见中古谱牒研究》第二章,第289页,学林出版社,2015年。)

玄之字仲思,涣之的字季文,并不见于传世史籍。

刘茂辰先生《王羲之的妻子儿孙考索》据《王氏宗谱》谓玄之字伯远,配庐江何氏,无子,以凝之长子蕴为嗣,且进一步推论羲之书帖中多次提到的“远”这个人就是玄之,王珣《伯远帖》中的伯远也是玄之。(刘茂辰:《王羲之的妻子儿孙考索》,《临沂师专学报》,1994年第一期。)似难以令人信服。王福权先生说:“有学者认为王玄之字伯远,因而认为伯远就是王玄之。笔者曾经想过这个观点,如果延续下去推理,历史记载王玄之早卒,他曾经参加过353年的兰亭雅集,之后再无记载,即使王玄之在王羲之时(361年去世)去世,那么王珣写此帖时才12岁,这么小应该是写不出来那样的笔力的。所以,‘伯远’不可能是王玄之。”(王福权:《伯远帖释文新论》,《青少年书法》,2011年14期。)刘茂辰先生又引《宗谱》谓涣之字淳之,(刘茂辰:《王羲之的妻子儿孙考索》,《临沂师专学报》,1994年第一期。)与取名字的规则不符,亦恐难取信。

《墓识》所列王羲之八子中,除长子和幼子献之外,其余六子的婚配、亲家情况均有记录,其中除凝之外,其余五子之婚配史无明文,为独有资料,这些资料,在现存传世和出土文献中亦大多可以得到印证。容逐一审视。

《郗璿墓识》:“次子玄之,字仲思,妻囗阳范氏,父讳汪,字玄平,吏部尚书。”

范汪《晋书》有传:“范汪,字玄平,雍州刺史晷之孙也。父稚,蚤卒。汪少孤贫,六岁过江,依外家新野庾氏。荆州刺史王澄见而奇之曰:‘兴范族者,必是子也。’”后所记历官中无吏部尚书,桓温北伐后赋闲,卒年六十五。(唐房玄龄:《晋书》卷75《范汪传》,中华书局,1975年,第1982页。)又《晋书·良吏传》,“范晷,字彦长,南阳顺阳人”,(唐房玄龄:《晋书》卷90《范汪传》,中华书局,1975年,第2336页。)而《世说新语·排调》刘注引《范汪别传》曰:“汪字玄平,颍阳人。左将军略之孙,少有不常之志,通敏多识,博涉经籍,致誉于时。历吏部尚书、徐兖二州刺史。”(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷下之下,中华书局,2007年,第946页。)这里写到了“吏部尚书”。关于“颍阳”,清吴士鉴《晋书斠注》“荀顗字景倩,颍川人”注:“《文选·为萧扬州荐士表》注引臧荣绪《晋书》作颍阳人。案:《地理志》颍川郡有颍阴,无颍阳,阳字为阴之讹。本传失载县名。”(清吴士鉴:《晋书斠注》卷39,民国嘉业堂刻本。)《世说新语》另一处引《王氏谱》曰:“王坦之娶顺阳郡范汪女,名葢,即宁妹也,生忱。”(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷中之上,中华书局,2007年,第405页。)范汪之郡望应依《晋书》及《王氏谱》作顺阳,惜《郗璿墓识》“顺”字无法辨认。《世说新语》“左将军略之孙”,“略”当依《晋书》作“晷”,盖形近而误。范汪著有《棋品》。(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷中之上,中华书局,2007年,第381页。)又有《范汪集》十卷。(清丁辰:《补晋书艺文志》卷四,清光緖刻常熟丁氏丛书本。下云:谨按见《七录》,《隋志》一卷,《两唐志》八卷,本书有传。)

《郗璿墓识》:“次子凝之,字叔平,妻陈国谢氏,父讳弈,字无弈,使持节、安西将军、豫州刺史。”

此事传世文献多有记载,出土文献亦可证,《谢珫墓志》:长姑讳韫,字令姜,适琅瑘王凝之,江州刺史。(陈爽:《出土墓志所见中古谱牒研究》第二章,第292页图,第293页文,学林出版社,2015年。)

王汝涛先生说,“这一年谢弈已经死去,当于其官职前加一‘故’字”。按谢弈固然卒于升平二年,《晋书》帝纪:“(升平二年)秋八月,安西将军谢奕卒。”(唐房玄龄《晋书》卷8帝纪,中华书局,1975年,第203页。)但郗璿卒在四月,其时谢弈尚存,怎么能加“故”字?

《郗璿墓识》:“次子涣之,字季文,妻颍川陈氏,父讳逵,字林道,使持节、卫将军、淮南内史。”

《世说新语·品藻》注引《陈逵别传》曰:“逵字林道,颍川许昌人,祖淮,太尉,父畛,光禄大夫。逵少有干,以清敏立名,袭封广陵公,黄门郎、西中郎将,领梁、淮南二郡太守。”(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷中之下,中华书局,2007年,第630页。)郡望、名字同,历官不同,王汝涛先生以《墓识》误,未作论证。又王先生说“淮南内史”之“内”字系“刺”字之误,不知有何依据,“内史”自是一种官名,且“淮南内史”《晋书》中亦多有,为何一定要作“刺史”?

《郗璿墓识》:“次子肃之,字幼恭,妻陈国殷氏,父讳浩字渊源,使持节、中军将军、扬州刺史。”

王汝涛认为:官职中使持节应作假节。《晋书》本传有“于是以浩为中军将军、假节、都督扬豫徐兖青五州军事”,(唐房玄龄《晋书》卷77,中华书局,1975年,第2045页。) 未载“使持节”,待考。

王汝涛和王福权两位先生都认为升平二年,殷浩己革职为民而死,官职上应依第一、三行王羲之例,加个“前”字或“故”字。这最多只能说明《郗璿墓识》体例尚不够严密。

《郗璿墓识》:“次子徽之,字子猷,妻汝南梅氏,父讳籍,字项羽,荧阳太守。”

王汝涛先生说,“徽之岳父梅籍无考,然汝南郡的大族确有梅氏”。

今按《世说新语·方正》“梅颐尝有惠于陶公”条注引《晋诸公赞》:“颐字公真,汝南西平人。”(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷下之下,中华书局,2007年,第378页。)又为一证。“荧阳”似当作“荥阳”,然王汝涛先生认为“荥”写作“荧”是当时的习惯。

《郗璿墓识》:“次子操之,字子重,妻济阳江氏,父讳虨(按:原碑无三撇,考见下文第三部分),字思玄,右囗囗、会稽内史。”

《世说新语·方正》:

江仆射年少,王丞相呼与共棊,王手尝不如两道许,而欲敌道戏,试以观之,江不即下。王曰:“君何以不行?”江曰:“恐不得尔?”【注:徐广《晋纪》曰:“江虨字思玄,陈留人,博学知名,兼善弈,为中兴之冠。累迁尚书左仆射、护军将军。”】旁有客曰:“此年少戏乃不恶。”王徐举首曰:“此年少非唯围棊见胜。”【注:范汪《棊品》曰:“虨与王恬等棊第一品,导第五品。”】(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷下之下,中华书局,2007年,第381页。)

《世说新语》以其郡望为陈留,《墓识》则作济阳。王汝涛先生说,“《晋书》写江虨为陈留圉人,《墓识》写作济阳人,有见识,因为晋代的陈留国只有济阳,而无圉县了”。按西晋惠帝以前,陈留、济阳不分治,其后晋惠帝分陈留郡东部一部分为济阳国,东晋改国为郡。故两者并不矛盾。其官职无考。有《护军将军江虨集》五卷录一卷。(清丁辰:《补晋书艺文志》卷四清光绪刻常熟丁氏丛书本。下云:谨按见《七录》,“虨”隋志误“彬”。本书有传。)

但王先生说,羲之诸子联姻之家,可考者原只二人(凝之、献之),《墓识》增至六人,所增者是否可信,是应考者。上引刘茂辰先生文据《王氏宗谱》和《金庭王氏族谱》玄之配庐江何氏,操之娶的贺氏,是司空贺循的孙女。与《郗璿墓识》不同。

6.王羲之女儿问题

《郗璿墓识》在其八个儿子之后,列出了女儿的情况:女适南阳刘畅,字序元,抚军大将军掾,父遐,字子囗,囗将军、会稽内史。

此与《世说新语·品藻》注所记相合:

桓玄问刘太常曰:“我何如谢太傅?”【注:《刘瑾集叙》曰:瑾字仲璋,南阳人,祖遐,父畅,畅娶王羲之女,生瑾。瑾有才力,历尚书太常卿。】刘答曰:“公高,太傅深。”又曰:“何如贤舅子敬?”答曰:“樝梨橘柚,各有其美。”【注:《庄子》曰:“樝梨橘柚,其味相反,皆可于口也。”】(余嘉锡:《世说新语笺疏》卷中之下,中华书局,2007年,第646页。)

王福权先生说,《墓识》及儿子亲家,均用“讳”字,而此处没有,是极低级脱文现象。笔者以为,《墓识》体例不严,容或有之,谓为“极低级”,过矣。

王汝涛先生说:“关于王羲之的女儿的资料,自来考证之人不多。清代鲁一同取得一些成果。他在《王右军年谱》中引《世说》刘孝标注桓玄与刘瑾的对话:刘瑾,字仲璋,南阳人,祖遐、父畅。畅娶王羲之女,生瑾。至于羲之的女儿叫什么名字,鲁亦未考证出来。”有关王羲之女儿婆家的线索,虽然并不难寻,但在《墓识》中表出了刘遐、刘畅的籍贯、字和官职,是他处未见的,增添了珍贵的资料。

王先生考证羲之女名孟姜,“因而思索,鲁一同……不知羲之的女儿字孟姜,情有可原,但《郗氏墓识》的撰文者,定然熟悉王羲之全家的事,竟然不能如七子一样写出孟姜的名字来,这又不能不令人怀疑《墓识》并非东晋时人秉笔的。”

王先生的怀疑似乎没有充足的理由,《郗璿墓识》凡女性均未表出名字,包括羲之之女,羲之各子之妻,郗氏之姐妹。

7.郗氏外氏问题

《郗璿墓识》在郗氏儿女之后,列出了她娘家的情况,先介绍其外祖(实际上是母亲)的姓氏:夫人外氏沛国武氏。

王汝涛先生说:“夫人外氏沛国武氏”这八个字更是多余的了。郗氏墓志,详记郗氏娘家人已经没有什么必要了,何必连郗璿外祖父家人都记上?如果论起重要性来,倒是应该记上其父郗鉴。倘若说是时郗鉴已死,那么谢奕、殷浩都是已死之人,为何又都写入墓志了呢?

王先生又说:这一部分只有八个字,一个有关系的人名都没有写出来,而且根据墓志体例,没有必要写墓主外氏的。又只写郗璿的外氏姓武,无法考实。

王福权先生发出了同样的责难:识文所记“外氏”并非“外室”,指郗璿的母氏。古人记载先辈无非是为了显名望,那么为何记载其母亲“沛国武氏”,却不记载鼎鼎大名的其父郗鉴呢?关于郗璿的弟弟妹妹等记载颇为详尽,但是为什么连小辈都记载了却不记载长辈呢?与礼不合,与理不合。

这些责难也没有充分的理由。盖因两位王先生有认为此墓识不合他们心中的规制的先入之见,遂有“多余”之论。

夫人姓郗,其父当然也姓郗,而且郗鉴是当时的名人,因而没有予以介绍。在其下列出姐弟妹之前,先介绍母亲的姓氏,也未尝不可。“无法考实”,不等于是错的。由此得知郗鉴的夫人姓武,也是有用的资料。

8.郗氏姐妹弟问题

《墓识》在“外氏沛国武氏”下,列出了郗夫人的长姊、妹、弟愔、妹和弟昙五位平辈的情况。

“夫人长姊,丧乱相失。”据《晋书·郗鉴传》:郗鉴,“少孤贫,博览经籍,躬耕陇亩,吟咏不倦。以儒雅著名,不应州命”。当两晋之交,“京师不守,寇难锋起,鉴遂陷于陈午贼中”。“午以鉴有名于世,将逼为主,鉴逃而获免。午寻溃散,鉴得归乡里。于时所在饥荒,州中之士素有感其恩义者,相与资赡。鉴复分所得,以恤宗族及乡曲孤老,赖而全济者甚多,……遂共推鉴为主,举千余家俱避难于鲁之峄山”。(唐房玄龄:《晋书》卷67,中华书局,1975年,第1796页。)又《太平御览》引《晋中兴书》:郗鉴“家本书生,后因丧乱,解巾从戎”。(宋王钦若:《太平御览》卷207引《晋中兴书》,台湾商务印书馆《景印文渊阁四库全书》第895册,第76页。)郗璿长姊之失踪,应即在西晋之末。

王先生说:“其长姊名下,只有‘囗囗相关’四字,含义无法理解,使人加重对《墓识》的怀疑。”这可能是因为王先生所得《墓识》拓本模糊难辨,无法识别“丧乱”二字的缘故,不能苛求王先生。

《墓识》:“妹适济阴卞轸,字道重,封建兴公。”王汝涛先生指出“轸”当作“眕”,《晋书》有传。是。

卞眕之父卞壸,被誉为“兖州八伯”之一,盖拟古之八隽也。(唐房玄龄:《晋书》卷49《羊曼传》:“羊曼字祖延,太傅祜兄孙也。父暨,阳平太守。曼少知名,本州礼命太傅,辟皆不就。避难渡江,元帝以为鎭东参军,转丞相主,委以机密。历黄门侍郎、尚书吏部郎、晋陵太守,以公事免。曼任达颓纵,好饮酒,温峤、庾亮、阮放、桓彝同志友善,并为中兴名士。时州里称陈留阮放为宏伯,高平郗鉴为方伯,泰山胡毋辅之为达伯,济阴卞壸为裁伯,陈留蔡谟为朗伯,阮孚为诞伯,高平刘绥为委伯,而曼为濌伯,凡八人,号兖州八伯,盖拟古之八隽也。”中华书局,1975年,第1382页。)卞眕父子兄弟同死于苏峻之难。(唐房玄龄:《晋书》卷70《卞壸传》:“卞壸字望之,济阴冤句人也。祖统,琅邪内史,父粹,以清辩鉴察称。兄弟六人并登宰府,世称‘卞氏六龙,玄仁无双’。玄仁,粹字也。……壸迁吏部尚书。王含之难,加中军将军,含灭,以功封建兴县公。……峻进攻青溪,壸与诸军距击不能禁,贼放火烧宫寺,六军败绩。壸时发背创犹未合,力疾而战,率厉散众及左右吏数百人攻贼,麾下苦战,遂死之。时年四十八。二子眕、盱,见父没,相随赴贼,同时见害。……于是改赠壸侍中、骠骑将军、开府仪同三司,谥曰忠贞,祠以太牢;赠世子眕散骑侍郎;眕弟盱奉车都尉。眕母裴氏抚二子尸哭曰:‘父为忠臣,汝为孝子,夫何恨乎?’征士翟汤闻之叹曰:‘父死于君,子死于父,忠孝之道,萃于一门。’……壸第三子瞻,位至广州刺史,瞻弟眈,尚书郎。”中华书局,1975年,第1866页。)

卞壸曾被封为建兴县公之事,《晋书》卷六帝纪第六亦有记载:

(太宁二年七月)丁酉,帝还宫,大赦,惟敦党不原。于是分遣诸将,追其党与,悉平之。封司徒王导为始兴郡公,邑三千户,赐绢九千匹,丹杨尹温峤建宁县公,尚书卞壸建兴县公,中书监庾亮永昌县公,北中郎将刘遐泉陵县公,奋武将军苏峻邵陵县公,邑各千八百户,绢各五千四百匹。(唐房玄龄:《晋书》卷6《帝纪》,中华书局,1975年,第162页。)

据史载综合分析,卞壸生于公元281年,卒于公元328年,即咸和三年,时王羲之26岁,郗璿小羲之数岁,郗璿妹又稍小,卞眕乃卞壸长子,从年龄上看,是相合的。

卞壸籍贯济阴,卞眕建兴公,当为袭父之封。《郗璿墓识》所列与史合。惟眕兄弟四人之名均为目旁,《墓识》作车旁,音同而已,误矣。

《郗璿墓识》:“弟愔字方回,临海太守,南昌公。”

郗愔亦为当时名人,南昌公为袭爵,临海太守为其最后任职。《晋书》本传:“愔字方回,少不交竞。弱冠除散骑侍郎,不拜。性至孝,居父母忧,殆将灭性。服阕,袭爵南昌公,征拜中书侍郎。骠骑何充辅政,征北将军褚裒鎭京口,皆以愔为长史。再迁黄门侍郎。时吴郡守阕,欲以愔为太守,愔自以资望少,不宜超莅大郡,朝议嘉之。转为临海太守。会弟昙卒,益无处世意,在郡优游,颇称简默,与姊夫王羲之、高士许询并有迈世之风,俱栖心绝谷,修黄老之术。”(唐房玄龄:《晋书》卷67,中华书局,1975年,第1801-1802页。)南昌公原为其父郗鉴之封爵,《晋书》帝纪:(咸康五年八月)“辛酉太尉南昌公郗鉴薨。”(唐房玄龄:《晋书》卷7《帝纪》,中华书局,1975年,第182页。)

是《墓识》所列之职、爵均与史相合。

《郗璿墓识》:“妹适济阳蔡奚,字子叔,太宰司马。”

王汝涛先生说:“次妹适(《墓识》错成‘识’字)济阳蔡奚,字子狩。《世说新语·雅量》刘注《中兴书》有蔡系,字子叔。《晋书·蔡谟传》于其名亦作蔡系。想是《墓识》有误。”他指出“蔡奚”当作“蔡系”,是,与上文“卞眕”作“卞轸”一样,《墓识》用了一个同音字。但王先生将“子叔”之“叔”字释作“狩”,错了。

关于蔡氏的郡望,曲阜师范大学硕士赵培海有专门研究,他认为蔡氏著名的郡望一是陈留,二是济阳,这两个郡望是前后相继的,先有陈留郡望而后有济阳郡望,甚至可以说陈留郡望最后被济阳郡望所取代。西晋惠帝以前,陈留、济阳不分治,此时的蔡氏一般称为陈留蔡氏。晋惠帝分陈留郡东部一部分为济阳国,东晋改国为郡,此后蔡氏中的一部分又习惯上称为济阳蔡氏。随着济阳蔡氏声望日隆甚至超过陈留蔡氏,济阳郡望存在于门第之风渐盛的六朝时代,“当世氏族每以郡望别高下,故土虽失,常欲存旧名以资辨识,故虽远侨他地,犹称故郡”。蔡姓之人即使在南渡江南之后,虽已经远离故土,依然把名声日隆的济阳作为其郡望而引以为豪。

赵培海又说:

我们可以把蔡谟至南朝蔡氏世系的传承联系起来,即:蔡谟-蔡系-蔡琳-蔡廓。值得注意的是:在蔡廓这里,蔡氏郡望第一次出现了变化,由“陈留”到“济阳”。在此之前,《晋书》卷七十七《蔡谟传》载蔡谟被赐与济阳男爵,蔡谟成为名副其实的济阳蔡氏的开山始祖,这是陈留蔡氏转化为济阳蔡氏的一个契机。此后,在南朝的蔡氏家族成员开始冠以“济阳”之名。(赵培海:《汉晋南朝济阳蔡氏家族研究》,曲阜师范大学硕士学位论文。)

这段论述有一个小小的矛盾,一方面说,“在蔡廓这里,蔡氏郡望第一次出现了变化,由‘陈留’到‘济阳’”。一方面又说,“蔡谟被赐与济阳男爵,蔡谟成为名副其实的济阳蔡氏的开山始祖,这是陈留蔡氏转化为济阳蔡氏的一个契机。此后,在南朝的蔡氏家族成员开始冠以‘济阳’之名”,从《郗璿墓识》所记来看,蔡系的郡望已经被记为济阳,蔡廓是蔡系的孙子,恐怕还是应该说从蔡谟以后蔡氏的郡望由陈留转化为济阳。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+