摘要: 中华民族历史悠久,有着许多优秀的民俗,时至今日,很多都已经消失不见,但是细细观察,又能在当今的一些活动中找到这些民俗的影子,这让越来越多的人开始关注中华民族的优秀传统民俗。王弘力先生所绘《古代风俗百图...

明·放纸鸢

放纸鸢是阳春三月开始的活动,古语云:忙趁东风放纸鸢就是指这个时候。《朝野佥载》:“鲁般者,尝作木鸢乘之而飞。”元代诗人谢宗可《纸鸢》:“画里休看郭恕先,巧糊片楮作蹁跹。影驰空碧摇双带,声遏行云鼓一弦。避雨飞来芳草地,乘风游遍绿杨天。黄昏人倚楼头望,添个红灯到上边。”清代诗人描写放风筝:“槐榆舒绿柳含青,阵阵东风拂面生。最是儿童行乐事,置身檐瓦放风筝。”“春衣称体近清明,风急鹞鞭处处鸣。忽听儿童齐拍手,松梢吹落美人筝。”北京称风筝为『鹞子』;缚竹笛于风筝背上,因风播响,称为『鹞鞭』。据说初春的风,由下往上刮,过清明风则不稳;故易吹落。

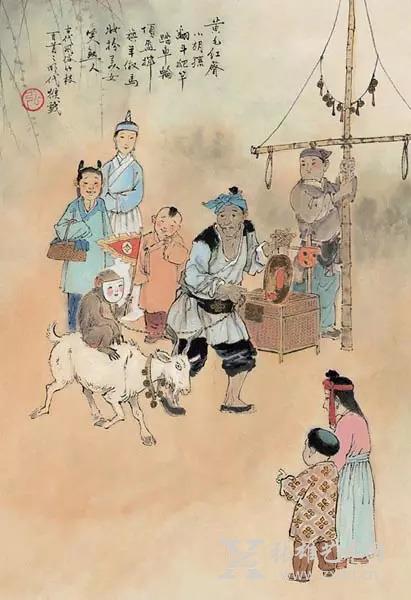

猴戏,古老的汉族表演艺术之一。汉代画像石中百戏图里有猴戏形象,可知我国驯猴作戏的历史甚早。迄明清时,玩猴者多为谋生之计流浪江湖。玩猴艺人多为一副扁担,挑两个箱子;或牵羊,带助手扛一长十字竹竿。在选好场地后,敲锣引人驻足。一般令猴翻筋斗、担水、走索;或爬高竿;或开箱戴面具,穿戏衣走场。《燕京岁时记》:“耍猴儿者,木箱之内藏有羽帽乌纱,猴手自启箱,戴而坐之,俨如官之排衙。猴人口唱俚歌,抑扬可听。古称沐猴而冠,殆指此也。其余扶犁跑马,均能听人指挥。扶犁者,以犬代牛;跑马者,以羊易马也。

陀罗,又作陀螺,《通俗编》:“陀罗者,木制,中实而无柄,绕以鞭之绳,卓于地,急掣其鞭则转,顶光旋旋,影如不动也。”中国早在宋朝时就已经出现了类似陀螺的玩具,名字叫做“千千”。它是一个长约三公分的针形物体,放在象牙制的圆盘中,用手撑着旋转,比赛谁转得最久就为赢家。这是当时嫔妃宫女用来打发深宫内无聊时光的贵族游戏。“陀螺”这个名词,最早是出现在明朝,刘侗、于弈正合撰的《帝京景物略》有:“杨柳儿青,放空钟;杨柳儿活,抽陀螺;杨柳儿死,踢毽子。”的记载。至于陀螺究竟是不是由“千千”演变而来,那就不可考了。但明朝时陀螺已成为儿童的玩具,而不是宫女角胜之戏了。根据记载,当时陀螺是木制的,实心而无柄,用绳子绕好了,一抛一抽,陀螺便在地上无声地旋转。当它缓慢下来时,再用绳子鞭它,给它加油,便可转个不停。这种玩法传了两三百年,一直到民国初年,还有这样的玩法。

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

加载更多+