摘要: 尼跃红的风景油画多以西部高原上的山川丘壑为题材,在那里,景色纯净得如同天边的白云,似乎一尘不染,大自然所散发出的迷人景象,引人入胜,这或许是引发尼跃红创作冲动的源泉。在语言上,尼跃红的风景创作遵循着古...

原标题:陈明:读尼跃红的油画创作

尼跃红 自留地

布面油画 60cm×70cm 2016 年

上世纪八九十年代,以杨飞云、艾轩为代表的新古典主义风行一时,也带动了类似风格创作的盛行。新世纪以来,古典油画创作似乎进入一个平静期,表现性、意象性和抽象性的油画创作日趋活跃。尽管如此,古典主义风格创作并未止步,源自西方传统的古典油画,在当代多元化的语境下,稍嫌单一,但在不同的艺术家笔下,呈现出不同的格调,焕发出令人悦目的光彩。在当代油画家中,尼跃红并不令人瞩目。他给人的印象是一位温文尔雅的领导,而非一个特立独行的艺术家。然而,这样的气质与其作品风格是相契合的,在其创作中,鲜明地体现了一种田园牧歌式的优美和静谧。

尼跃红 阿拉善的秋天

布面油画 60cm×70cm 2015 年

尼跃红的风景油画多以西部高原上的山川丘壑为题材,在那里,景色纯净得如同天边的白云,似乎一尘不染,大自然所散发出的迷人景象,引人入胜,这或许是引发尼跃红创作冲动的源泉。在语言上,尼跃红的风景创作遵循着古典传统,技巧圆熟,同时又朴实、厚重、真诚,令人想起巴比松画派和俄罗斯巡回画派的作品,但又有东方式的神秘感和韵味。如《阿拉善的秋天》的笔触概括有力,色调稳重而轻快,将秋的明净安宁表现得淋漓尽致。《自留地》行笔流畅,色调鲜明,将夏的繁盛茂密表现得丝丝入扣。在《高原上的游弋》一作中,画家以大块面的厚涂法,使画面形成浑厚结实的感觉,通过色调的冷暖对比,画面的明暗对比,表现出明朗、大气的艺术效果。这种大气在《莽原冬日》《风雪回家路》《荒芜》《寒山鸟飞绝》《远眺阿尔泰》等作品中,则体现为一种磅礴的气势,笔触的层层堆积和刮刀用笔的纵横交错,在单纯醇厚的色调控制下,形成有力的艺术张力。在这类风景画中,体现出尼跃红冷静沉着的个性,画面的严谨建立在铺陈的大块面色调中,在色彩和造型上小心谨慎,又不失自如的挥洒,显然有了写意的味道。这样的写意性在《莽原冬日》中表现得十分明显。这幅画上,画家将大面积的灰色铺垫在画面底部,再用刮刀一层层叠加,最后用线勾勒出树枝和野草。如果将油画笔和刮刀改为水墨画的毛笔和墨汁,那么,尼跃红笔下的风景就会是一幅墨色淋漓的水墨画,其中隽永雅致之感也是尼跃红风景油画最能打动人的地方。

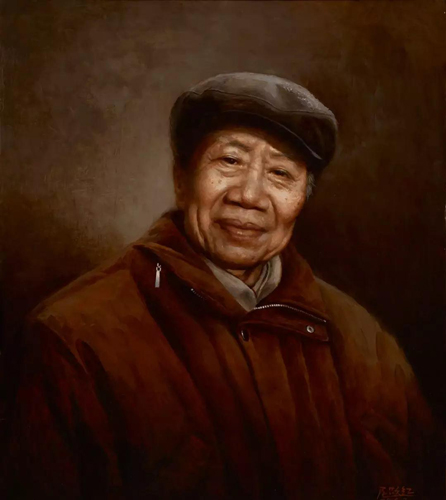

尼跃红的油画人物数量不多,但与其风景画一样,深沉而隽雅,在画面背后承载了很多值得品味的情愫。《我的导师》以细腻的笔调,描绘了一位老艺术家的相貌,他两鬓斑白,脸庞上有一种难以掩饰的沧桑,但平静微笑的神态给人慈祥和蔼的感觉。画面上的光线从上方照射下来,浓重的阴影投射在老艺术家的脸上,也将其上半身隐没在褐色的背景中,这无疑是典型的古典主义肖像绘画方式。但有所不同的是,画家在描绘脸部特征时,运用了薄画法(间接画法),以层层的笔触叠加,渲染出圆润浑厚的效果,而在描绘他的上半身衣服时,则采用了直接画法,笔触厚重有力,与脸部形成有趣的对比,也进一步突出了人物的精神面貌。另一件人物作品《风从山坡上吹过》中,一位藏族妇女面朝阳光,背后是低矮的山峦以及云朵。从构图上看并不复杂,但这种简洁的图式却给画家从容表现人物的精神和心理状态提供了空间,妇女那种安静而若有所思的神情,与平面化的斜坡和似乎飘动的云彩形成动与静的对比和错落感,丰富了画面,也给观者留下很多思索的空间。

尼跃红 风从山坡上吹过

布面油画 100cm×80cm 2010 年

尼跃红 我的导师

布面油画 70cm×60cm 2017 年

在长期的艺术创作中,尼跃红总能以宁静而坦然的心态去面对所描绘的对象,他将自己的思索和心境与自然、人物融合在一起,用诗一般的语言去歌颂自然,去描绘心灵。如果把尼跃红的油画看做是一首首田园牧歌,那么,他无疑就是一位用油画抒情的田园诗人。

尼跃红

1985年,毕业于中央工艺美术学院染织美术系,获学士学位;

1988年,毕业于中央工艺美术学院染织美术系,获硕士学位;

2003年,毕业于清华大学美术学院史论系,获博士学位;

1988—2005年,历任北京服装学院工艺美术系主任、院长助理、副院长、教授;

2005—2012年,任北京青年政治学院副院长、教授;

现为北京电影学院副校长、教授,中国国家画院公共艺术院纤维艺术研究所副所长,中国工艺美术学会理事,中国工艺美术协会纤维艺术专业委员会副主任委员。

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+