摘要: 我每天上百次地提醒自己:我的精神生活和物质生活都依靠别人(包括活着的人和死去的人)的劳动,我必须尽力以同样的分量来报偿我所领受了的和至今还在领受的东西。

原标题:无法躲避的对象化

人无论是自我证明或自我救赎,都要通过必要的修为来达成。这意味着一个人的自证过程并非独往独来可以实现。

通常,按照人类朴素的智慧,会把万能的造物主理解为一个孤独的隐者,她定是孤寂的无以对语者。有鉴于此我们会说:就连造物主也无法自己向自己证明其自身的种种奥秘及其万有之能量,她只会本能地造物而不必理解和解释自己,一切都将是她自然而然的寂寥的无为之为。

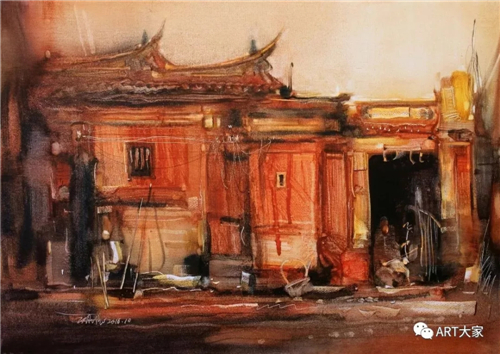

《故园》水彩 77.5x55.7(cm) 姚波 2008

然而,当我们站在造物主的角度去思考时,结论就很不一样了!为了确证身份,造物主必得第一时间塑造出一个对象,以便其成为自我意志的对象化以及可以与之对语者。否则其自证将无法实现。因而据此我们可以说造物主必是永恒的须臾不能孤独者与虚无者:它创造下界万物以作为与自我存在互为观照之对象,以具体实在生动的众生暗示其无所不在的广大与无形。至此,造物主与其创造的万物众生便结成了牢不可破互为观照对象的命运共同体——以相对的实在实证她那个虚无的绝对精神(意志)。然而仅仅通过一般的造物活动造物主尚无法达成其自我确证,要见证自身的大智大慧,还必得有一种智慧者为其自身万能智慧之镜像,之见证。如此一来,最灵性化的造物——人类——的诞生就成为造物主自证的最高环节,亦即,它必须通过给人高智力以促成其造物活动之途径,向人类启示自己的无处不在和无所不能,进而通过人类对自己的仰望和模仿来最终完成自证。

《闹巷》水彩 77x52(cm) 姚波 2013

造物主这样做,同时也把这一自证的基因模式留给了万物,昭示所有的事物包括人类自己的自我确证,均要有对“物证”和“智证(人证)”的建立。这种我-你-他(它)三位一体、三足鼎立的自证系统明确告诉我们:“我-你-他(它)”的铁三角关系无论谁在上方以求自证,都必须构建起下方两者——我 /我的行为及结果 /他人对我行为及结果的评价——的稳定支撑。

《逝川•闽南古厝》水彩 54.5x76.7(cm) 姚波 2016

质言之,所有的事物都不得孤立存在,都必是在一个对象化的场域中生存和发展,并通过他人的评鉴得以自我确证的,造物主如是,造物如是,人亦如是,此乃不以人的意志为转移的自然铁律。任何人,他尽可狂傲无羁、无视他人存在地自以为是和自我妄为,但最终都无法躲避其对象化过程的洗礼。所以并非你要不要不停地做事并生活在他人的眼光中,而是离开这些你将无以自证!诚如老子庄子都极力主张无为而治,但此二圣最终也必得留下些许言论(有为)阐释供后人了解和评价以证其观,否则“道家”一说也将子虚乌有了。

科学家很少强调自我,是因为科学是对造物规律的模仿和创造性应用,它明显依赖并制约于造物主关于造物之规律、法则的暗示与规定。换言之,人类的造物活动是对物质创造的普遍法则的证实——此乃造物主设定的自证最终环节,从而双向证实了造物主的存在和人的存在及价值;与科学家相反,艺术家总是以强调自我为先导——这让艺术家在作品中尽情彰显个性的同时很容易忘却乃至无视他人作为其鉴证对象的存在——这看似超越于造物主控制的行径,其实也在造物主关于创造的多样性法则的设定之中:大凡造物,必得得其体貌并于人有益方能证其在。艺术何用?艺术最大之用恐乃无用之用——于人群之中滋养精神,浸润心田,高雅修养,升华人格,使得人们在通过艺术品洞见某种心性时,获得启示、超逸或净化。有鉴于此,依笔者的经验,再轻狂自傲之人在完成了作品之后也难以把持要展示于人的并望获得理解及好评的念头;此刻他很清楚:自我、个性离开他人的品鉴将一文不值——个性是在强大的共性背景下才能生存的,这正是万物实现自我确证所必须遵循的天条!艺术创作与其他事物的创造一样,从来不是纯粹关乎创造者一己之私事,换言之,不感人,艺术则枉为其是。

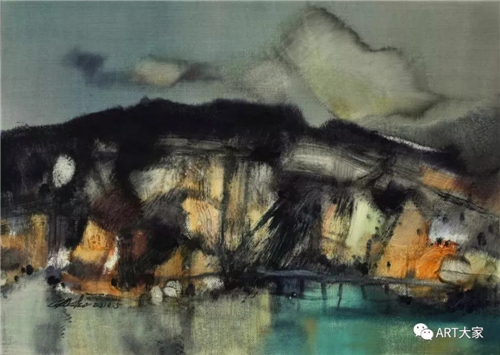

《山逝系列1》水彩 78x55.8(cm) 姚波 2010

为此,笔者不得不由衷地敬佩爱因斯坦作为一个大科学家的至高境界,他说:“我们这些总有一死的人的命运是多么奇特呀!我们每个人在这个世界上都只作一个短暂的逗留;目的何在,却无所知,尽管有时自以为对此若有所感。但是,不必深思,只要从日常生活就可以明白:人是为别人而生存的——首先是为那样一些人,他们的喜悦和健康关系着我们自己的全部幸福;然后是为许多我们所不认识的人,他们的命运通过同情的纽带同我们密切结合在一起。我每天上百次地提醒自己:我的精神生活和物质生活都依靠别人(包括活着的人和死去的人)的劳动,我必须尽力以同样的分量来报偿我所领受了的和至今还在领受的东西。”

《都市行草•彩夜》水彩 54.2x77.2(cm) 姚波 2017

是啊,艺术能够传递和总在传递的不就是人性中的种种同情吗?由于同情的传移、感染,让每个人都在无法躲避的对象化中享受他人的陪伴,也由他人的借镜见证着自己的爱、苦痛、幸福以及存在,并从中获得心灵慰藉和宽容的源泉。

《城市行草•“血拼”夜》水彩 54.2x77.2(cm) 姚波 2016

姚 波,祖籍闽南,1959年5月诞于山东莱阳。1982年夏毕业于山东曲阜师范学院艺术系美术专业油画科(今曲阜师范大学美术学院)。现任华侨大学教授,人文学科评委,建筑学院美术教研室主任。中国美术家协会会员,福建省美术家协会水彩画艺术委员会委员,福建省水彩画会常务理事,厦门市民盟美术院副院长,泉州画院特聘画家。

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

点个赞👍

很棒,学习了

所有的事物都不得孤立存在

任何人,他尽可狂傲无羁、无视他人存在地自以为是和自我妄为,但最终都无法躲避其对象化过程的洗礼。

老师的作品很不错