摘要: 有几个能不自欺地以为自己已经到了法师当年的境界呢?而真正到了如许境界的人,恐怕也不会妄自涉入他人风光。因为修行终究只是自己的“自知之明”,“虚室生白”本是实证的修为,但槛外所得,不过也和“悲欣交集”一...

参完老君,日已近暮。由于当晚便要演出,一行人就要寻路下山。但又心怀不甘,偌大一山若只这般浅尝辄止,就像刚上餐桌就要放下筷子。于是商量个没办法的办法,就是咱们还是下山,但不循旧路。另走一条道下去,至少可以多见几眼没见过的景致。

五个没来过泉州的人也并不担心走错路,只选了向下的山势胡乱走去。雨后山气,暮色晚风。惊鸦鸣雀,草径人深。一路远观近探说说笑笑,突然丛林间草隙隐约窥见前方似有建筑。紧走几步,撞入眼帘的就是一间石室,并不太大,但打眼就有渊渟岳峙的非凡气势。抬头猛看,一声惊呼!

——呀!竟就是弘一法师舍利塔。

虽名为“塔”,实则类“室”,与在别处所见佛教舍利塔不尽相同。

头顶是以花岗岩仿拱木结构镶叠而成。没有光亮,也不敢有光亮,只那静默的气息已让人心生敬畏。

其时我们正在做的新专辑就是《神游——李叔同先生乐歌小唱集》。谁能想到这般胡走一气,竟就走到法师藏骨之处呢?空山冥默,一心淡然。山花山鸟,草叶林木仿佛都隐放了笑容,看着这寥寥诸人命里的足迹。

塔里塔外刻满法师遗墨,其中一联“万古是非浑短梦,一句弥陀作大舟”乃是法师敬佩的明代藕益大师的留世偈语。法师对藕益大师的景慕之情无以复加,据说随身总带着一块木制的“藕益大师灵位”,以便随时供奉。藕益大师的偈语配着弘一法师的手笔,寥寥数语,仿佛写尽了弘一法师本人“半世公子,半世名僧”的一生。即使持戒守律,被后世誉为律宗十一世祖的后半生,也在“一句弥陀作大舟”中升腾起飘飘洒洒的宗门气魄来。

法师出家之后“百艺俱废,唯不废书”,曾在与某先生信中自谓其书法:“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也”。回望走来的老君岩方向,道教的教祖与佛门律宗十一祖虽相隔二千余年,却同归清源比邻而居。后生乐意地以为,他们肯定早已相忘了彼此教门的不同,因为他们都一样把慈悲心放在了同一片土地。他们只静静地留在山上,注视着眼前日益繁华的城市。只是后生不知道,老君的“曰慈,曰俭”与法师寓于笔墨中的慈悲情怀,在这依然叫作“泉州”的城里,还有多少人看得见,并需要着呢?

再次启程的路上,我写下后来放在《神游》里的《两忘》:

但留弘一法,且去叔同名。

山照山相见,水摇水中影。

水上看山色,山间听水鸣。

物我两忘后,一世好风景。

吾我两忘后,一世好修行。

心 印

弘一法师1918年在杭州虎跑定慧寺正式出家,1942年于泉州不二祠温陵养老院晚晴室圆寂。在法师出家的24年里,据说有14年是在泉州度过的。

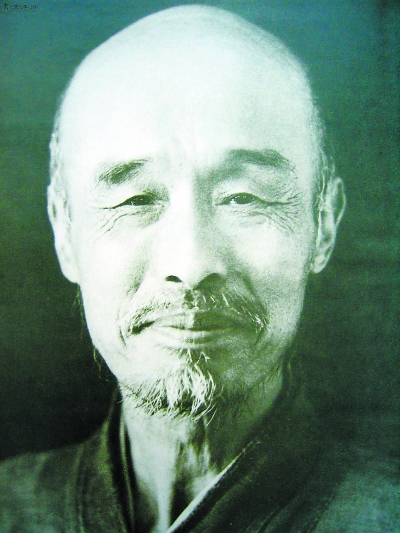

弘一法师

我们没能去到法师在人间最后一次睡去的温陵养老院,据说那里如今的名称叫“三院”,却不是指从前的不二祠、小山丛竹书院和温陵养老院三个所在,而是“泉州市第三医院”的简称,这个医院主要研究的是心理精神的问题。细一想来有点意思。大医精诚,凡心俗念若臻至“精诚”境地,恐怕和“佛心道情”也相差无几。于是从前以佛心度人的弘一法师的遗址如今深藏在用现代医疗手段救命的医院,中间也似乎总有条隐约的线索牵扯着过往因缘。

“晚晴”二字取自李商隐“天意怜幽草,人间重晚晴”,最初缘于1929年经亨颐、夏丏尊、丰子恺等七人在浙江上虞白马湖畔为法师所建的居所,即名“晚晴山房”。“温陵养老院”的“晚晴室”自然缘故于此。

“幽 草”者,或自哀之避世,或身藏之不争;“晚晴”者,或时光之恋叹,或庇世之良愿。如今人间依旧,晚晴依旧,只当年的晚晴老人离尘去世,留下这据说如今做着药品仓库的晚晴室,譬拟着这幻变无常的人间,却总深情如故的晚晴。如此看来,弘一法师自谓之“晚晴老人”,发心恐在人,而不在己也。

在泉州,因为弘一法师的缘故,我们去的地方多是寺庙。在承天寺遇“弘一法师化身处”,在开元寺见法师手书朱熹撰联之“此地古称佛国,满街都是圣人”,在惠安净峰寺睹那首支撑了《神游》所有意义的小诗。几乎每个寺庙,总能见到弘一法师清新朴拙的遗墨。不由想到如今音乐行道有种叫“小清新”的,能将“清新”与“朴拙”合而一体,恐怕至少需要多看看弘一法师的笔墨。

“朴拙”,就是弘一法师那袭补丁缝补丁,但在每一幅留世相片里卓尔不群的旧袈裟;就是法师面对夏丏尊炫耀一样边说“哪里!还好用的,和新的差不多”时,边展示的那面旧毛巾;就是他托骨埋名那座与风雨同在,与世情无干的山;就是在惠安那吵杂的舞台上我眼中虚空里他翛然而来,笑容里的一脸慈悲。

弘一法师之于泉州,犹此心印一方。书香墨痕,至今犹存在城里乡间。犹如当年单衣芒鞋,慈悲着这浮生万变。

有 情

和大多数人一样,最初与他的相逢都是因为那首《送别》。

“长亭外,古道边”,此词一出,世间似乎就再没有第二首《送别》了。

只是那时候他不知道,在未来他会有另一个名字叫做“弘一法师”。

因为那时候他还叫李叔同。

对 于后来“百艺俱废”的弘一法师,或者他并不想再提起这个从前的名字。古代颇多诈死瞒名求此身苟存的传说,而弘一法师的改名换姓显然不在此例。当俗世红尘的风光都已见识之后,恐怕另一番领域的风光就已呼之欲出,召唤着他另一场的生命行程。就像他的学生丰子恺曾用“三层楼”来譬喻他出家的缘由,当以艺术生活为主的第二层楼已经满足不了他对生命的好奇与希冀时,他自然会一身勇进,直接契入更高的境地,去领略一方宗门的风光。

丰子恺曾形容他的老师,说弘一法师是一个活得十分像人的“人”。

是人便有人情。很多人赞叹法师出家后的戒律行持,而我更羡叹的是即使出家后的法师,那难得流露的赤心人情。因为戒律可以修,而赤子情怀与生俱来,一旦失去,再难复得。

如1930年,夏丏尊45岁时,与经亨颐、弘一法师相会于白马湖。法师在《题经亨颐赠夏丏尊画记》写道:“酒既酣,为述昔年三人同居钱塘时,良辰美景,赏心乐事,今已不可复得,余乃潸然泪下……”(当然酒酣的不是法师,而是经亨颐。)

又如1924年,老友杨白民辞世,法师在给其女回信时亦毫不躲闪,有“绕屋长吁,悲痛不已”之语。

更甚者如其弟子刘质平记述——在上虞法界寺,病未愈,被甬僧安心头陀跪请去西安宣扬佛法,无异绑架。师被迫,允舍身,有遗嘱一纸付余。余以其不胜跋涉,在甬轮上设法救回,自轮船三楼负师下,两人抱头大哭。

我们看法师,总是威仪凛然,不动如山的法相佛风。殊不知出家人才真正一心满蓄人情滋味,唯其如此,才有一心修佛的决绝精诚。我们看见的是法相,就像港片《倩女幽魂2》中知秋的悲鸣——修道之人,心中有佛,明知是假,亦不可破。但我们往往都忘了的是,法师也是人,并且是个老人。所不同的是,这个老人比我们多了一颗慈悲心。

在泉州惠安净峰山的净峰寺,身前是当年弘一法师手植的菊园,就在这里他写下他出家后据说唯一的诗:

我到为植种,

我行花未开。

岂无佳色在?

留待后人来。

眼前是一望无际浪淘尽英雄无数的大海。

法师曾经涉水渡江的洛阳桥今昔犹在。

凭栏怀想,只需眼光虚漠,目空一切,单衣轻衫的老人便竹杖芒鞋,又踏浪而来。

如今五年过去,泉州又已去过了一次,化身处的石碑也已换了一块。某日在舞台上又唱起叔同先生填词,曾在母亲灵堂用钢琴弹唱的那首《梦》,忽然心生感触又一阵黯然,因为我想到,也许做这张专辑最后的意义,可能就是让更多一点人知道,他曾经叫“李叔同”吧?

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+